走進后園里徽派建筑群

http://hrbznlm.com 2016-02-14 15:09:30 來源:遇見閩侯微信公眾平臺 【字號 大 中 小】

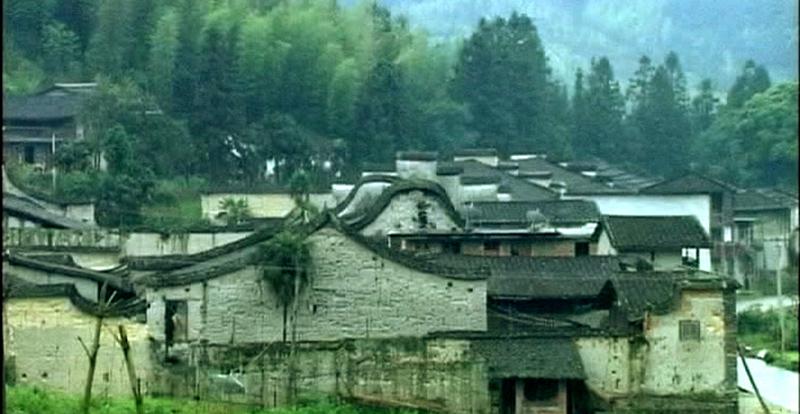

兩邊茂林修竹覆蓋下的青山夾出一個幽幽的山谷,,錯落有致的馬頭墻在煙雨中靜默。你勢必認為自己步入了詩情畫意的江南,,但它并不是那個牽動文人墨客幾多心弦的江南,,而是被隱藏著的一段悠久的、愈老愈醇香的歷史的村落——大湖鄉(xiāng)后園里自然村,。

(后園里古建筑群·潘杰/攝)

(斑駁的馬頭墻·鄭榕華/攝)

(靜謐的小山村·黃朝明/攝)

后園里,,最吸引人眼球的是一群矗立在現(xiàn)代世界里的古民居。這里的古民居共十七棟,,其中的十二棟為早期建筑,,最早的古民居距今已有八九百年的歷史,余下的五棟則是上世紀六十年代的仿古建筑,。這么集中的古民居群,,在福州地區(qū)是極其罕見的。

(具有悠久歷史寫保存良好的后園里徽派建筑群·潘清玉 潘杰/攝)

后園里是一個以劉姓宗族血緣關系為紐帶的古村落,,全村490多人,,除了兩戶施姓人氏,其余的均為劉姓,。這里劉姓的先祖存公,,于公元881年率族人隨王審知避亂入閩。北宋初年,,五世祖劉姓炳公,,遷于后園里,披荊斬棘,,建基創(chuàng)業(yè),,到現(xiàn)今已傳到第38世,歷時一千零四十多年,?;蛟S是因為劉氏先人在遷居的過程中曾暫留過安徽,,或許是足跡遍及四海的先祖曾與徽商為伍,后園里的古民居頗有徽派建筑的特點,,依山伴水,、風韻十足。

(后園里古建筑群墻體多以土石為原料·王立強/攝)

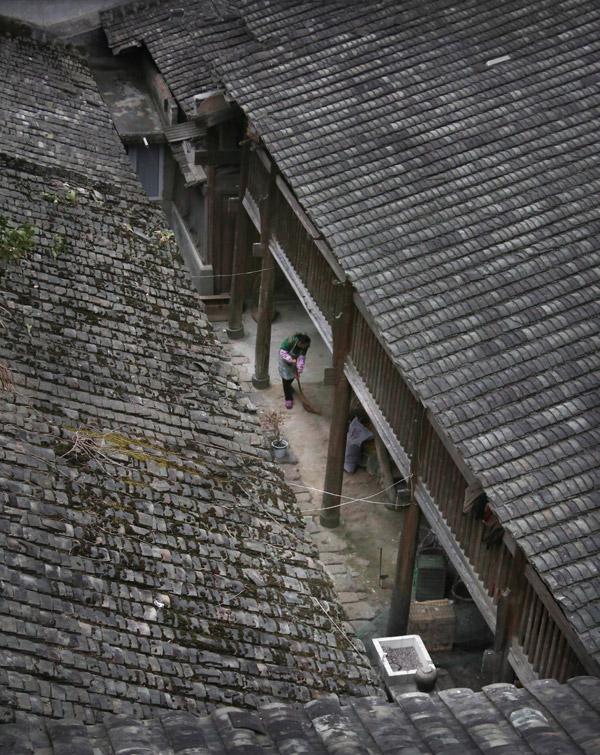

后園里的古民居以土,、木,、石為原料,以木架結構為主,。梁架多使用較為粗大的木料,,且注重裝飾。橫梁的中部通常雕有多種圖案,,顯得恢宏,、華麗。立柱的用料也很粗大,,梁托,、爪柱、叉手等大多雕刻花紋,、線腳,。梁架構件的巧妙組合、裝飾工藝與藝術手法相交融,,達到了珠聯(lián)璧合的妙境,。梁架一般不用彩漆而用桐油,顯得格外古樸典雅,。墻角,、天井、欄桿等用青石,、紅砂石或花崗巖裁割成石條,、石板建筑而成,墻體基本使用小青磚砌至馬頭墻,。

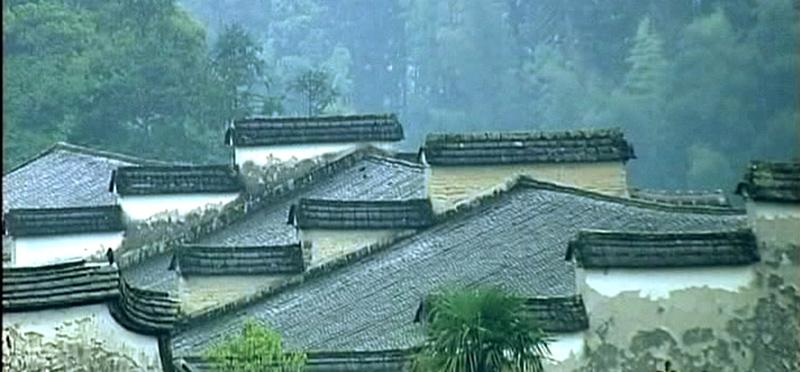

(粉墻黛瓦·陳宗興 潘杰/攝)

粉墻,、黛瓦、馬頭墻,、磚木石雕與層樓疊院,、高脊飛檐、曲徑回廊,、亭臺樓榭和諧組合,,構成了這些古民居的基調。

(層層疊瓦蘊含厚重的歷史·潘清玉/攝)

(古厝內木構架結實又精美·潘杰/攝)

這些古民居規(guī)模恢弘,,最大的有十六進,、108個房間,占地約2000平方米,。古居多構布局合理協(xié)調,,基本形式為天井庭院形布置,,即由房屋和圍墻組成封閉的空間,,庭院以南向廳堂為主,左右為東西兩廂,,中間為天井,,平面組成為凹字形。房屋除大門外,,只開少數(shù)小窗,,主要靠天井采光。一些民居除了前院有天井外,,在房子的后方也另設小天井,。這些古民居大多套建,一進套一進,,結構大抵相同,。每一個深宅大院里居住的都是同一個家族,隨著子孫繁衍,,房子越建越多,,這生動地體現(xiàn)了這個地方聚族而居的民風。

這種高墻深宅式的建筑,,千丁之族未嘗散居的民風,,在中國也是極為罕見的。

(臨風而立的馬頭墻·李涼/攝)

隨著生活習慣的改變,,或因人們出外謀生和遷居他方,,在后園里古建筑群中居住的人也略顯寥寥。但承載著厚重歷史的古厝和臨風而立的馬頭墻,,依然注視著歲月留下的印跡,,守望著曾經的輝煌與理想……